Individuelle Gegebenheiten sind entscheidend

Die elektrische Infrarotheizung unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit

Lange Zeit galten Elektroheizungen als teure Stromschlucker. Das lag allerdings nicht an der Energieform an sich, sondern an den Einsatzbedingungen, die bei trägen Nachtspeicherheizungen im Altbau alles andere als optimal waren. Bei modernen Niedrigenergiebauten in Verbindung mit einer schnell reagierenden Infrarotheizung und einem hohen Eigenstromanteil durch Photovoltaik sind die relevanten Parameter grundlegend anders – und mit ihnen die Wirtschaftlichkeit der Direktheizung.

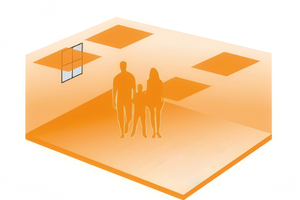

Ein grundsätzlicher Vorteil von Infrarotheizungen ist ihre Wärmeeffizienz. Die direkt auf Objekte und Personen wirkende Strahlungswärme führt zu einem angenehmen Wärmeempfinden bei vergleichsweise niedrigerer Raumlufttemperatur, was den Energiebedarf senkt. Die direkte Erwärmung von Wänden und Möbeln beugt zudem der Feuchtigkeits- und Schimmelbildung vor. Die geringe Luftzirkulation und Staubaufwirbelung ist besonders für Allergiker vorteilhaft.

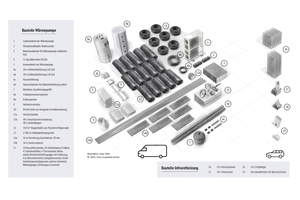

Infrarotheizungen lassen sich unkompliziert installieren – ein Stromanschluss, der ohnehin in jedem Raum liegt, genügt. Das macht sie besonders attraktiv für Renovierungsprojekte oder als Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen. Ein weiterer Pluspunkt ist der entfallende Wartungsbedarf. Infrarotheizungen haben keine Flüssigkeiten und beweglichen Teile, was das Risiko von Verschleiß und Leckagen minimiert. Dies reduziert langfristig die Betriebskosten.

Einsatzmöglichkeiten von Infrarotheizungen

Als Hauptheizung bieten sich Infrarotheizungen insbesondere für gut gedämmte Neubauten und energetisch sanierte Altbauten mit entsprechend geringem Wärmebedarf an.

Als Zusatzheizung sind die Geräte ideal für Räume, die nicht ständig beheizt werden, wie Gästezimmer, Wintergärten oder Badezimmer. Sie liefern schnelle und bedarfsgerechte Wärme, ohne dass das gesamte Heizsystem in Anspruch genommen werden muss.

Rahmenbedingungen gemäß GEG-Novelle 2024

Die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2024 bezweckt den Einsatz erneuerbarer Energien und die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden. Elektrische Infrarot-Direktheizungen dürfen danach als Hauptheizung eingesetzt werden, wenn der benötigte Strom aus erneuerbaren Energien stammt. Dies kann durch zertifizierten Ökostrom oder durch die Eigenerzeugung mittels Photovoltaik erfolgen.

Als Zusatzheizung unterliegen Infrarotheizungen geringeren Anforderungen, da sie den Gesamtenergieverbrauch des Gebäudes nur wenig beeinflussen. Dennoch wird auch hier der Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Quellen empfohlen, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Die Infrarotheizung im Vollkostenvergleich

Die Aussage, elektrische Infrarotheizungen seien teuer im Betrieb, basiert auf zwei Argumenten: dass Strom im Vergleich zu Energieträgern wie Gas und Öl viel kostet und dass er in der Wärmeerzeugung weniger effizient ist – jedenfalls, solange er nicht zur Umweltwärmegewinnung per Wärmepumpe verwendet wird. Trotzdem kann eine Infrarotheizung im Vollkostenvergleich, also unter Berücksichtigung von Anschaffungs-, Installations-, Wartungs- und Betriebskosten, gegenüber einer Wärmepumpe wirtschaftlich und ökologisch vorteilhaft sein.

Vergleich der Gesamtkosten: Infrarotheizung vs. Wärmepumpe

Anschaffungs- und Installationskosten:

Die Anschaffungskosten einer Infrarotheizung sind im Vergleich mit einer Wärmepumpe äußerst niedrig. Eine hochwertige Infrarotheizung kostet pro Raum zwischen 300 und 1.000 €, hinzu kommen geringe Installationskosten, da keine Rohrleitungen, Heizkessel oder komplexe Regelungstechnik erforderlich sind.

Eine Wärmepumpe erfordert dagegen hohe Anfangsinvestitionen. Luft-Wasser-Wärmepumpen kosten zwischen 10.000 und 20.000 €, Erdwärmepumpen mit Tiefenbohrung können sogar mit 25.000 bis 40.000 € zu Buche schlagen. Hinzu kommt der erhebliche Aufwand für die Installation eines wassergeführten Heizsystems im Haus.

Wartungs- und Instandhaltungskosten:

Da sie keine beweglichen Teile oder Flüssigkeiten enthält, ist die Infrarotheizung nahezu wartungsfrei. Regelmäßige Wartungskosten entfallen.

Wärmepumpen benötigen regelmäßige Wartung, insbesondere bei wasserführenden Systemen. Diese Kosten belaufen sich auf ca. 150–300 € pro Jahr, je nach System und Nutzung.

Lebensdauer und Ersatzkosten:

Moderne Infrarotheizungen haben eine Lebensdauer von weit über 20 Jahren, wobei kein Austausch von Verschleißteilen nötig ist. Selbst im seltenen Defektfall eines einzelnen Heizelements muss lediglich dieses Bauteil ausgewechselt werden.

Bei Wärmepumpen liegt die Lebensdauer zwischen 15 und 25 Jahren. Allerdings können Reparaturen an Kompressoren oder Kältemittelkreisläufen hohe Kosten verursachen. Auch technische Weiterentwicklungen können den Ersatz alter Wärmepumpen erforderlich machen.

Betriebskosten und Energieeffizienz:

Die Effizienz der Infrarotheizung liegt theoretisch bei 1:1, da 1 kWh Strom genau 1 kWh Wärme liefert. Sie gilt daher im direkten Vergleich als weniger effizient. Allerdings wandelt sich das Bild, wenn die im nächsten Absatz geschilderten Rahmenbedingungen vorliegen.

Wärmepumpen gelten als besonders effizient, weil sie Umweltwärme nutzen. Eine moderne Wärmepumpe hat eine Jahresarbeitszahl (JAZ) von 3 bis 5, d. h., aus 1 kWh Strom werden 3 bis 5 kWh Wärme erzeugt.

Wann kann die Infrarotheizung wirtschaftlich überlegen sein?

Da Infrarotheizungen direkt Wärme liefern, sind sie besonders effizient in Gebäuden mit sehr guter Dämmung und niedrigem Heizwärmebedarf (< 30 kWh/(m²·a)). Hier erzielt die Wärmepumpe einen vergleichsweise geringen Vorsprung, was die Einsparung von Betriebskosten betrifft. Dafür fallen die erheblich geringeren Investitionskosten der Infrarotheizung positiv ins Gewicht.

Mit einer eigenen Photovoltaikanlage lassen sich die Betriebskosten einer Infrarotheizung erheblich senken. Zwar ist der Stromertrag in der Heizsaison geringer, aber dieser Nachteil lässt sich durch die Vergütung für eingespeisten Strom im Sommer mehr als vollständig ausgleichen. „Generell empfehlen wir, einen Teil der beim Heizsystem eingesparten Kosten in eine leistungsfähige PV-Anlage zu investieren“, so Bernd Morschhäuser, Geschäftsführer des süddeutschen Herstellers Vitramo, „Der erzeugte Strom lässt sich ganzjährig vielfältig nutzen und manches Haus wird damit bilanziell sogar zu einem Plusenergiehaus.“

Während Wärmepumpen mit Niedertemperatur-Wärmeübertragern (z. B. Fußbodenheizung) kombiniert werden müssen, benötigt die Infrarotheizung keine teure zusätzliche Wärmeübertragungstechnik. Auch das spart Kosten.

Da Infrarotheizungen so geschaltet werden können, dass sie nur dann Wärme erzeugen, wenn diese wirklich benötigt wird, sind sie auch besonders effizient in Gebäuden oder Räumen, die nicht ständig beheizt werden müssen (z. B. Ferienhäuser, Büros, Badezimmer). Hier lassen sich durch gezielte Nutzung hohe Einsparungen erzielen.

Fazit

Ob eine Infrarotheizung wirtschaftlich sinnvoller ist als eine Wärmepumpe, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. In einem schlecht gedämmten Haus mit hohem Wärmebedarf ist die Wärmepumpe langfristig effizienter. In einem hochgedämmten Gebäude mit eigener PV-Anlage oder in Bereichen mit sporadischem Heizbedarf kann jedoch die Infrarotheizung die wirtschaftlichere Alternative sein. Ein Vollkostenvergleich sollte also neben den Betriebskosten immer auch Investitions- und Wartungskosten berücksichtigen.